Кто-то сморщится: музей — скукотища, собрание пыльных старых ненужных вещей, они давно умерли, поэтому их и сослали в музейные витрины. А я вспоминаю голландское обозначение натюрморта: «тихая жизнь вещей». В отсутствие людей они тихо лежат под стеклом, но стоит обратить на них внимание, и каждая превращается в маленькую машину времени, готовую связать нас с любой точкой в прошлом. И неверно, что прошлое нам не нужно, потому что живем мы здесь и сейчас. В настоящем мы боремся, трудимся, иногда радуемся и даже бываем счастливы, а там — и копилка самых светлых минут, и информация к размышлениям, наконец, именно задним числом можно ощутить свою связь с родом, страной, миром. А экспонаты нашего историко-краеведческого музея, если настроиться на их волну могут предоставить нам возможность отправиться и за несколько тысяч лет назад — в каменный век, и в сравнительно недавнее время, когда создавался наш город.

Содержание

- Зал воинской славы

- История, археология

- Этнография

- Старинные монеты и что на них можно было купить

- Коллекция камней

- История предприятий города

- Зал природы нашего края

Зал воинской славы.

Обычно экскурсии начинаются с Зала воинской славы, где представлены материалы о двух войнах: Великой Отечественной и афганской. Сразу у входа — фотографии наших ветеранов.

Мы говорим, что время утекает по каплям, но, когда я смотрю на эти фото, вижу, что каждая капля — человеческая жизнь. Так недавно они все были живы, ходили на парад 9 Мая… Вот Галина Макаровна Митина. Она была учительницей начальных классов в 6-й школе. И ее коллеги не знали, что с 22 лет она воевала в партизанском отряде в Белоруссии. Худенькая, как девочка, она ходила в разведку, а если фашисты останавливали, говорила, что ищет козу — и ее отпускали. А еще она взрывала поезда. Переодевалась мальчишкой или пастушкой, выходила на насыпь, прикладывала ухо к рельсам и слушала, когда пойдет поезд, потом надо было закопать взрывчатку, протянуть в сторону леса бикфордов шнур. А дальше — взрыв, огонь. Сейчас про это снимают боевики, для Галины Макаровны это были военные будни, а в отряде с ней жила маленькая дочка, которая родилась уже после начала войны. Я слышала о ней, хотела познакомиться, записать ее рассказы, но прособиралась, не успела. И фотографий ее почти нет… В музее хранится медаль «За освобождение Белоруссии» которая пришла уже когда Галины Макаровны не стало.

А вот видео, сделанное, кажется, совсем недавно: в музее перед школьниками вступают ветераны войны Николай Григорьевич Изотов, Анастасия Гавриловна Полякова и Михаил Андреевич Блудший, участник парада Победы.

Анастасия Гавриловна как войну прошла медсестрой, так и в мирной жизни осталась верна этой профессии. А Николай Григорьевич стал учителем. В музее есть их фотографии военного времени.

Военных фотографий у наших ветеранов немного, не до фотосессий было, но в музее есть небольшая коллекция военных фото. Сколько хороших лиц!

Есть в музее и письма военных лет. Конечно, их трудно читать: бумага старая, почерк неразборчив, но это самые живые свидетельства тех лет. Ведь отдаленные во времени события мы невольно воспринимаем как сюжет фильма или литературы. А эти письма писали реальные люди. Вот похоронка. И сейчас жутко читать эти слова: «ваш сын, верен воинской присяге, геройски погиб». Такие листки получали в войну миллионы жен и матерей.

В частных письмах поражает будничность. Для нас война — историческое событие, а для них, на долгих 4 года — повседневная жизнь. Есть в музее и настоящее оружие: наган, ППШ, пистолет-пулемёт системы Шпагина, именно он был главным стрелковым оружием в годы войны.

А еще — гильзы, штык, граната.

История, археология.

Следующий зал мне кажется очень интересным: история, археология и этнография. Здесь в витринах лежат орудия каменного века, эпохи бронзы. Я понимаю, что такие железки и каменюки мало кого впечатлят, но представьте, некоторая часть этих экспонатов лежала в земле возле Степногорска.

И люди, которые их сделали, жили там, где живем мы. Когда-то меня этот факт поразил, потому что грустно жить на земле без прошлого. А тут история — да какая древняя! Об этом я писала в материале «Степногорск, древняя история нашего края». Вот ссылка: https://natalya-telezhinskaya.ru/2017/03/25/археологические-прогулки-в-окрестно/

Прикладное искусство казахов

А рядом витрина с произведениями казахского прикладного искусства. Саукеле — головной убор невесты, подвески для девочек шолпы, кольца — каждое со своим смыслом.

У меня есть материал по этой теме: небольшая информация с картинками и познавательная игра «Прикладное искусство казахов». Вы можете познакомиться с ним, пройдя по ссылке: Прикладное искусство казахов. Викторина

Старинные монеты и что на них можно было купить

Любите ли вы деньги? Ну да, как же без них. А старинные? Я не нумизмат, ничего не понимаю в аверсах, реверсах, но мне кажется, что старые монеты — самая быстрая машина времени. Их в руках каждый день держали десятки людей, причем самых разных: от крестьянина до царя, если когда-то научатся снимать информацию с предметов, сколько всего интересного расскажут монеты!

В нашем музее есть небольшая коллекция монет и бумажных денег XIX-XX веков. Вот самая старая: десять копеек середины XVIII века. Вензель Екатерины, а вместо орла, два соболя — герб Сибири. Эта монета чеканилась с 5 декабря 1763 года по 7 июня 1781 года исключительно для обращения в Сибири.

А что можно было на эти деньги купить во времена Екатерины? Пишут, что пуд хлеба (16.4 кг) стоил в 1760 году 86 копеек. То есть за 10 копеек можно было бы получить полтора кг хлеба. Ведро водки стоило тоже около 85 копеек. Интересно, ведро — 10 литров? Тогда за нашу монетку нам точно налили бы почти литр. Хотя Сибирь была богатая, там цены могли быть другими. Впрочем, важно ведь, какие были зарплаты. Писарь в канцелярии и получал 1,67 руб. месяц, маляр — 2,5 рубля. Как жили? Священник получал 16,67 рубля, а оклад асессора (примерно наш майор) составлял 37,5 рубля (21937,5 рубля в пересчете на наши деньги). Да, нам, получается, грех жаловаться! Кто захочет подробнее познакомиться с этой темой, есть интересный материал по ссылке https://deni-didro.livejournal.com/37936.html

А вот монета — 1799 год, время Павла Первого. Он правил всего 5 лет, через два года императора убьют. Но именно в 1799 году родился А.С. Пушкин. Павловскую монетку Пушкин подержать в руках не успел, а вот его старшие товарищи — запросто: В. А. Жуковскому было 16 лет, а Карамзину и вовсе 33 года. Вообще, тема «Пушкин и деньги» — очень большая и интересная. «Наш век торгаш, в сей век железный без денег и свободы нет» (Разговор книгопродавца с поэтом»).

У нас есть обстоятельный отчет о ценах конца 19 века. Это книга «В своем углу» Сергея Николаевича Дурылина. Вот что он пишет о ценах: «Фунт хлеба (400 г) стоил 1 копейку, так что если нищему за день подали копейку, то с голоду он не умрет. За пятачок в любой харчевне подавали глубокую с краями тарелку мясных наваристых щей, но без мяса и целую груду хлеба.

Самым распространенным видом хлеба был ситник — по 5 копеек, а по 7 копеек — ситник с изюмом. Это был тот самый филипповский ситник, о котором ходил анекдот. Московскому градоначальнику принесли хлеб с запеченным тараканом. Тот пригласил пекаря, спросил, что это. Тот, не моргнув глазом, ответил: «изюм» и съел хлеб. Вернувшись в пекарню, велел всыпать в тесто мешок изюма. Назавтра во всех булочных был хлеб с изюмом». Но Чехов в то же самое время жаловался: «Расходы — ужас! Было сегодня два целкача, мечтал прожить на них минимум двое суток». Целковый — это как раз рубль. Есть в музее и бумажные деньги.

Впервые ассигнации были выпущены в 1799 году достоинством в 100, 75, 50 и 25 руб. Необходимость в бумажных деньгах возникла потому что торговля развивалась, а металлические деньги так много весили, что из было трудно перевозить. 100 рублей пятаками весили 6 пудов, то есть 96 кг. У Гоголя, Чехова, Островского названия купюр встречаются на каждом шагу. Открываем «Мертвые души» и читаем: «А у моего Копейкина ассигнационный банк состоит из каких-то десяти синюх». «Когда приходили они в канцелярию, Иван Иванович Кувшиное Рыло, учтиво поклонившись, тихонько сказал Чичикову: «Крестьян накупили на 100 тысяч, а за труды только одну «беленькую». Хлестаков: «Скажи ямщикам, что буду давать по целковому, чтоб как фельдъегеря катили и песни пели».

О деньгах можно говорить много. Есть у нас купюры первых послереволюционных лет, они узнаются по обилию нулей. А этими «деньгами» мы расплачивались в 90-е годы.

На выходе из зала археологии и этнографии в уголке стоят две бабушки-подружки.

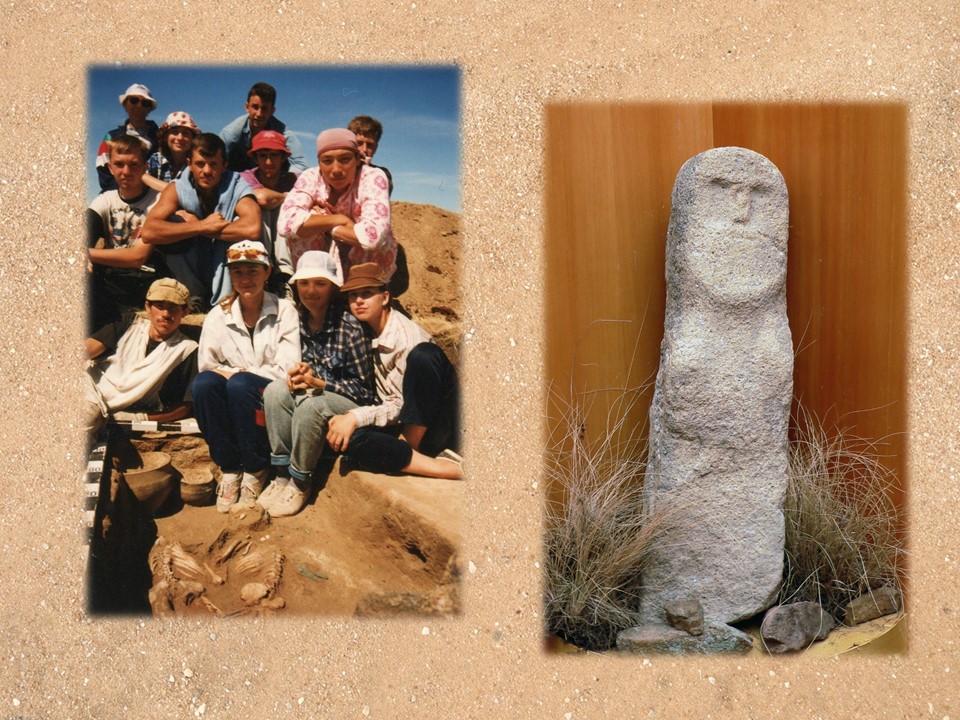

Одной, той, что повыше, где-то полторы тысячи лет, тюркский период, а маленькая постарше: 2,5 тысячи лет, эпоха железа, тогда здесь жили саки. Обе каменные бабы найдены в окрестностях Степногорска.

Коллекция камней

В следующем зале все сразу начинают рассматривать панораму Степногорска и фотографироваться на ее фоне.

А дальше есть несколько витрин с камнями. Камни я тоже люблю, хотя не столько как геологические объекты, а опять же историко-культурные. Из музейной коллекции мне очень нравится красная яшма. Какая красавица! Нет, наверное, камня более многоцветного, чем яшма: от кремовой до почти черной. Говорят, яшму ценили еще в каменном веке за то, что если ее расколоть, получаются прочные острые обломки, которыми хорошо резать. Красной яшмой украшали наконечники стрел: цвет крови, чтобы охота была удачной. Но уже древние египтяне оценили красоту этого яркого камня. Даже греки, не любившие ярких красок, украсили колоннами из яшмы храм Артемиды в Эфесе, одно из семи чудес света. Кстати лучшей в мире считается русская яшма, которую добывают на Урале и Алтае.

А больше всего ценили яшму в Китае. В одном из храмов Китая находится статуя Будды, выточенная из куска яшмы зеленого цвета весом более 5 тонн. Многие в Китае считают, что эта скульптура обладает сильной целительной энергией. Считается, что яшма помогает от болезней желудка, а еще повышает мыслительные способности и деловые качества. Кстати, в казахских украшениях чаще всего встречаются сердолик и яшма.

Рядом с красной яшмой — синий лазурит он у нас не слишком богатый. Но это тоже камень с интересной историей. Фигурки из лазурита находят в гробницах Египта и Междуречья, синий камень очень красиво сочетается с золотом. Надо сказать, самое большое месторождение лазурита находилось в труднодоступных горах на территории современного Афганистана, его добывали там с риском для жизни, а между тем, художники итальянского Возрождения готовы были платить любые деньги за кусок этого камня, ведь именно он был нужен для получения краски ультрамарин.

Зал предприятий города

Лет 20 назад у нас тут были американцы, им все нравилось: и в библиотеке, и в музее. Они много щелкали фотоаппаратами, а потом мне достались эти фото. Больше всего они снимали именно в этом зале, очень гордо позируя на фоне знамен ЦГХК.

И это не удивительно. В 70-80 годы здесь был музей ЦГХК. Туда было не так легко попасть, ведь предприятие секретное. Помню, меня однажды туда провели «по блату». Честно говоря, тогда не впечатлило: планшеты, диаграммы, скучновато. А сейчас, когда прошло несколько десятилетий, мне очень интересно смотреть на эти фотографии — это наша история, и я почти все, что можно, здесь сфотографировала и использовала в своих роликах и краеведческих исследованиях.

Кстати, после закрытия музея СУСа его материалы передали в городской музей. Но сегодня все это хранится в запасниках городского музея.

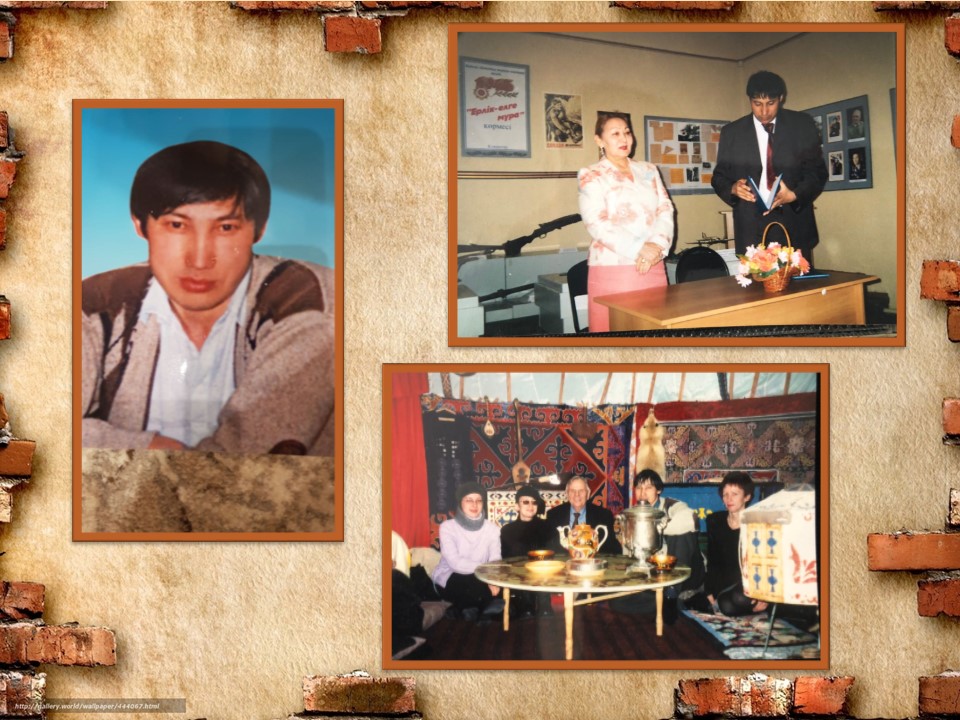

В 1994 году на базе музея, или как его официально звали Зала Славы ЦГХК начал создаваться городской историко-краеведческий музей. Его первым директором был Марат Игембаевич Урстембаев (1965 — 2007), возглавлявший его с 1994 по 2002 годы.

Он родился неподалеку — в Валиханове, закончил в 1991 году Московский историко-архивный институт — престижное с богатыми традициями учебное заведение. Нужно было создавать фонд нового музей, и Марат Игембаевич ездил по области, собирая экспонаты. Он был увлеченным человеком, и умел заражать своими идеями окружающих. Находил спонсоров, что позволяло в тяжелые 90-е годы пополнять коллекцию музея, а позднее проводить археологические раскопки. Вокруг молодого директора объединялись интересные люди нашего города, среди которых были коллекционеры: В. А. Семенов, А. Б. Яворский и другие. Какие интересные выставки были тогда в нашем музее! Помню, огромную выставку орденов и медалей, марок из коллекции В. Семенова. У него была уникальная по полноте коллекция марок о космосе. Это Марат привлек внимание археологов к окрестностям Степногорска. В 1997 — 98 годах у нас работала экспедиция Института археологии им. А. Х. Маргулана, а научным консультантом был сам академик Акишева, тот самый, что открыл «золотого человека».

Тогда были исследованы могилы эпохи бронзы, где были обнаружены интересные экспонаты, часть которых и сегодня можно видеть в музее. Эти раскопки. в которых участвовали и местные студенты, стали важным событием и в их жизни, и в истории города. Марат Игембаевич мечтал, что находки экспедиций послужат основанием для создания на берегах Аксу археологического заповедника, чтобы ни одно из свидетельств истории не было потеряно, передано в частные руки. Ведь при обследовании совсем небольшого отрезка реки Аксу на протяжении 6 -7 км от урочища Шондынынкорасы до северной окраины дачного массива города Степногорска зафиксировано 12 археологических объектов разных эпох. Среди них стоянки каменного века, поселения и могильники эпохи бронзы, курганные поля раннего железного века и средневековья.

Молодого энергичного директора заметили, пригласили в областной центр сначала в инспекцию по охране и использованию памятников исторического и культурного наследия Акмолинской области, а в апреле 2006 года он был назначен директором областного краеведческого музея. У него было много планов, но им не суждено было сбыться. 28 мая 2007 года Марат Урстембаев трагически погиб в автокатастрофе.

Конечно, музей развивался и в последующие годы. Его руководителями в разные годы были О. Н. Рыбникова, М. О. Нуржанова. Среди прочего появились экспозиции, где отражен быт казахов: юрта со всей красочной радугой плюшевых көрпе, войлочных ковров текеметов, с сундуками, одеждой, посудой. А рядом — был уголок с предметами быта славянских народов: прялка, чугунки, самовар, лапти. В День музея их давали мерить. Надо сказать, фонд музея пополняется в основном, с помощью жителей города: кто-то дарит коллекцию марок, кто-то — старый фотоаппарат или вышитую скатерть.

Вот небольшая часть предметов из нашего прошлого: утюг, в который надо было засыпать угли, старая швейная машинка. Когда-то мы проводили вечер песни 30-40-х годов, и одолжили в музее патефон. Он был в рабочем состоянии, подточили иголку, немного завели пружину — и он играл, совсем немного: мы боялись сильно его заводить, но на несколько минут возникла атмосфера того времени, когда люди выносили патефон во двор и все вместе слушали музыку, танцевали.

Зал природы нашего края

Последний зал рассказывает о природе нашего края. Здесь все сразу начинают фотографироваться на фоне птиц и зверей, конечно, в виде чучел, но все равно такие снимки не каждый день сделаешь. Кстати, как во многих музеях, здесь за фото надо платить, но совсем немного. Я никогда не была большой любительницей зоологии, но всегда можно найти что-то интересное. Говорят, «седой, как лунь«- а лунь — вот такая птица, вовсе не седая, по-моему.

Хотя, может, этот — на фото внизу в центре — и седой, но не слишком. Говорят, степной лунь не любит сидеть на деревьях, гнезда делает на земле, а когда парит в небе, в когтях держит клок травы. Такой сентиментальный? А вообще-то он хищник из породы ястребиных, ловит все, что сможет, а если он почувствует угрозу для своих птенцов, нападет и на человека. Так что запомните эту птичку! Журавль-красавка занесен в «Красную книгу». Гнездятся прямо в поле. Это самые маленькие журавли. Прилетев весной, они начинают свадебные пляски. Все встают в круг. В середине этого круга «пляшут» несколько птиц, издавая при этом характерные трубные звуки. Через некоторое время эти птицы возвращаются в ряды «зрителей», а на их место выходят новые «танцоры».

Куропатка — маленькая птичка, весом грамм 400, но, у нее вкусное и очень полезное мясо, говорят, с его помощью можно повысить гемоглобин. Поэтому куропатки — один из любимых объектов зимней охоты. А ей и так тяжело: чтоб достать семечки и корешки из-под снега приходится лапками разгребать снег. А лапки, как мы видим, не очень могучие. Как-то грустно!

Но с другой стороны — а кому легко? Есть в музее небольшая коллекция бабочек. Как всегда, у меня возникают историко- литературные ассоциации, я вспоминаю, с каким восторгом писал о них мой любимый Аксаков, и как азартно их изучал опять же, мой любимый Набоков. В память о них одна Медведица. Почему медведица? У них гусеницы покрыты густыми волосками, как зверята, а еще эти волоски выделяют раздражающее вещество. А у бабочек ядовитая кровь, поэтому на них, в противоположность куропаткам, никто и не охотится. Вот так надо устраиваться в жизни.

Если зимой вам надоело сидеть дома, а на улице мороз и гололед, приходите в музей: там уютно, чисто, светло и интересно. Его работники — директор, Майра Омирбаевна Нуржанова, методист Айжан Амантаевна Саликова вас примут, все расскажут и покажут. Об экскурсии можно договориться по телефону 6-25-22.

PS. Жизнь наша так переменчива! Только я опубликовала материал о музее, как там начались изменения: сначала потеснили Зал воинской славы, так как надо было расположить стенды в рамках программы «Рухани жаңғыру«. Логично, ничего не скажешь, но, конечно, это не работники музея придумали. Так что теперь увидеть, как выглядел этот зал можно только у меня.

А через несколько месяцев произошло радостное событие: начался первый в истории нашего музея большой ремонт. Город выделил деньги и на обновление экспозиции. Все предприятия готовили макеты фотостендов в едином дизайне. Открытие обновленного музея было в День города. Но попала я туда значительно позже. Самый большой зал занимает экспозиция о предприятиях сегодняшнего Степногорска.

Есть большой макет в центре зала, а по стенам стенды Казахалтына, «Астана Нан», других предприятий, чьих экспонатов никогда не было в музее. Целый угол занимает экспозиция «ЕПК — Степногорск«- ну это СПЗ, если кто не знает. Рядом со стендами телевизоры, то есть можно посмотреть и диски о работе предприятий. На стенах хорошая подсветка. Красиво, конечно. Но я расстроилась. Все блестит, но так мало информации… А телевизоры скоро забрали.

Как водится, всегда приходится чем-то жертвовать. Этнографию потеснили, даже казахскую юрту сильно уменьшили, а уж славянских полотенец нет и в помине. Нет моих любимых монет, старые добрые вещи тоже, очевидно, отправились в запасник: все эти патефоны, рубели и прялки, конечно, не вписываются в современные интерьеры.

Я бы сказала, в музее стало больше современности и гораздо меньше истории. В него приятно привести гостей города, показать, что мы держимся вполне на уровне современных требований. Но как краеведу мне милее тот, что был до ремонта. Впрочем, вспоминаю, что когда лет 30 назад я попала в музей ЦГХК, он меня совсем не впечатлил. И лишь когда это стало историей, старые фото показались мне очень интересными. Так что, возможно, через 40 лет и сегодняшние экспонаты будут волновать воображение историков. Важно, чтоб наряду с новыми материалами бережно хранили старые фото и альбомы, где запечатлена история города.

Наташ, спасибо! Очень приятный материал, и экскурсия была для меня интересной. жаль, что в мое степногорское бытие этого музея не было.

Спасибо, Наталья Всеволодовна! С удовольствием посмотрела ваш репортаж, узнавая знакомые стенды, ведь была в музее чуть больше месяца тому назад.

Добрый день Наталья Всеволодовна! Про ваш блог узнала от Тамары Павловны Досановой. Я ей отправила про башню в 3 микрорайоне своё воспоминание. С большим удовольствием прошлась по залам вашего блога. Столько радостных впечатлений. Буду очень рада с вами пообщаться в личном сообщении. Если у Вас адрес моей почты отобразился напишите буду очень рада и признательна. С уважением Мария.

Спасибо, очень интересно — как будто сам музей посетил))))))

Мне приятно, что вы зашли в мой музей, при том, что, как я понимаю, у вас сейчас очень много работы

Добрый день, Наталья. Спасибо вам за память. Галина Макаровна Митина моя бабушка. Очень приятно , что ее не забыли. Спасибо еще раз. Доброго здоровья.

Не всем дано понять, живущим в этом мире,

Что радость бытия, не просто так дана,

Что тёплый в окнах свет и детский смех в квартире,

Оплачены давно, не нами и сполна…

Эта статья вызвала ностальгические чувства. Я счастлива, что причастна к созданию музея. Тогда это было только начало и задуман он был, как музей ЦГХК. Мы собирали экспонаты, фотографии, исторические справки и готовили экспозиции. В нашу группу входили: Валерьян Кондратьевич Козлов, Александр Петрович Юдаков, Ольга Семёновна ( фамилию уже забыла) и я -Молотова Вера Николаевна. Мне приятно, что в создании музея есть и моя доля участия.

Да, сначала это был музей ЦГХК, и туда не так просто было попасть. А Ольга Семеновна не Наумецкая? Спасибо за дополнение

Митина Галина Макаровна моя пробабушка. Спасибо Наташа за статью о ней .