Самыми интересными памятниками средневекового искусства Казахстана являются мавзолеи. Это и произведения архитектуры, и сакральные места, к которым жители Казахстана приходят до сих пор. Среди особо почитаемых — мавзолеи Ходжи Ахмета Ясауи, его наставника Арыстан-Баба. В горах Улытау стоит мавзолей Алаша-хана. Большая часть мавзолеев была создана после принятия казахами ислама, однако есть сооружения тюркского периода, среди них — мавзолеи Айша-Биби и Бабаджи-хатун, Карахана. Овеяны поэтичными преданиями мавзолеи Козы-Корпеша и Баян-Сулу героев великой поэмы о любви. В конце можно посмотреть и скачать презентацию о мавзолеях Казахстана.

Если вы щелкнете по нужной вам строчке содержания, то перейдете на соответствующую главу.

Содержание

- Мавзолей Козы-Корпеша и Баян-Сулу

- Мавзолеи тюркского периода: Айша-Биби Бабаджи-хатун, Карахана

- Мавзолей Алаша-хана

- Мавзолей Джучи-хана

- Мавзолей Арыстан-баба. Суфизм

- Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. История и архитектура. Презентация

- Особенности архитектуры мавзолеев

- Презентация «Святые места Казахстана

Мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Одним из древнейших надгробных памятников Казахстана является мавзолей Козы-Корпеша и Баян-Сулу, сложенный из камня, высотой около 12 метров. Считается, что построен он в X-XI и расположен на правом берегу реки Аягоз. Поэма о Козы-Корпеше и Баян- Сулу — самая известная поэма о любви, рожденная в степи, недаром этих юношу и девушку называют казахскими Ромео и Джульеттой. Кстати, казахстанский День влюбленных, который отмечают 15 апреля, посвящен им. Чтоб познакомиться с ее кратким содержанием, цитатами, пройдите по ссылке: https://natalya-telezhinskaya.ru/2023/10/29/поэма-козы-корпеш-и-баян-сулу-история/

Принято считать, что легенда о трагической судьбе двух влюбленных возникла во времена Тюркского Каганата, причем распространена она была не только во всей степи от Алтая до Оренбурга. Ее хорошо знают якуты, которые считают ее частью своей культуры. Есть варианты поэмы на башкирском, татарском.

В 1858 году Чокан Валиханов, находясь близ Аягуза, захотел осмотреть легендарный мавзолей. Он его измерил, зарисовал 3 женские фигуры. Считается, что они изображали Баян, ее сестру и тетку. Была там и мужская статуя, но без головы. Поэма живо интересовала путешественника, он записал и опубликовал один из ее вариантов. О времени создания мавзолея Козы-Корпеша и Баян-Сулу нет единого мнения. Одни считают, что это V-X вв., по мнению других X-XI вв. Во всяком случае, он был создан в доисламские времена. Культурологи находят в ней следы поклонения солнцу и других древних верований. В XVIII веке на Алтае был найден золотой пояс, на котором была изображена сидящая на фоне тополей плачущая девушка, склонившаяся над головой убитого джигита. Ученые уверены, что на нем изображена Баян, которая оплакивает Козы-Корпеша.

Мавзолей несколько раз обследовали. Известно, что друг Валиханова, Г. Потанин, в 1917 году поручил одному из краеведов исследовать памятник, и тот сообщил, что он окончательно разорен. Однако в 1952 году памятник был обследован экспедицией А. Маргулана.

Это древнее сооружение в степи хранит много тайн. Кто построил этот мавзолей? Есть легенда, что на строительство мавзолея младший брат Сарыбая — Тайлакбий Тобол отправил 40 тыс. рабочих. Ещё говорят, что камни с близлежащих гор передавали из рук в руки, встав в длинную цепь. Действительно ли там лежат останки степных Ромео и Джульетты?

Мавзолеи тюркского периода: Айша-Биби Бабаджи-хатун, Карахана

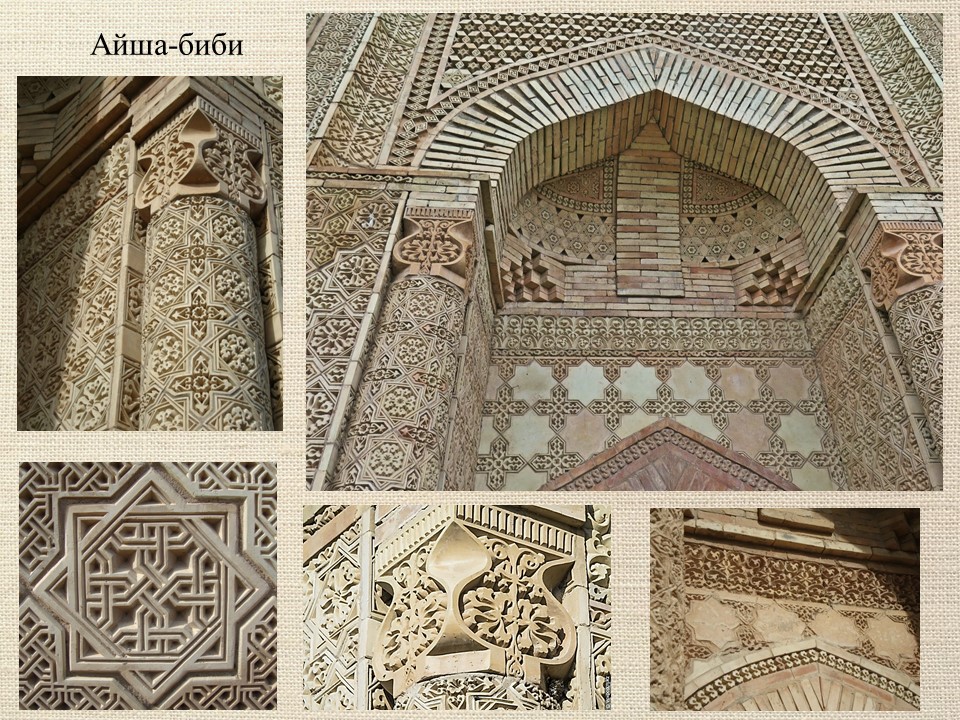

Мавзолей Айша-биби был построен в XII веке в период Караханидов недалеко от Тараза. И, хотя до наших дней более или менее сохранилась только западная стена, он остается одним из самых красивых сооружений средневекового Казахстана. Стены облицованы глиняными плитками, сплошь покрытыми орнаментом. Специалисты насчитывают более 60 разновидностей орнаментальных узоров. А еще там есть поэтичная надпись, сделанная арабской вязью: «Осень… Тучи… Земля прекрасна…».

Само имя Айша-биби окружено множеством преданий. Чаще всего говорят, что она умерла от укуса змеи, когда направлялась к своему жениху Карахану. А в письменных источниках есть рассказ о том, что в 1034 году дочь Таласского правителя Богра-хана умерла, направляясь к своему жениху, как раз где-то в этих местах.

Рядом находится еще один памятник архитектуры тюркского периода — мавзолей Бабаджи-хатун. В отличие от Айша-биби он не имеет орнаментальных украшений, прост, даже немного суров.

На парапете главного фасада сохранился фрагмент арабской надписи: «Эта гробница, называемая Бабаджа-хатун. Строитель ее…». Мавзолей представляет собой квадратное сооружение, увенчанное очень необычным 16-гранным коническим куполом. Специалисты считают, что эта идея принадлежит очень талантливому архитектору. Необычна также фигурная кладка из парных кирпичей, повернутых углом к плоскости стены. Это не только оригинально с точки зрения декора. Благодаря такой кладке сооружение приобрело большую устойчивость и сравнительно хорошо сохранилось.

Вблизи Тараза находится также один из ранних памятников эпохи Караханидов — мавзолей Карахана.

После реставрации его вид сильно изменился и вряд ли соответствует первоначальному. На фотографии 1850-х гг., можно видеть здание с клинчатой кладкой, изящными колоннами. Возле мавзолея обнаружили более 30 видов терракотовых и глазурованных плиток. Это самое раннее сооружение в Казахстане с подобным декором.

Мавзолей Алаша-хана

В горах Улытау, особо почитавшихся кочевниками, находится мавзолей Алаша-хана. Одни исследователи утверждают, что он был построен в в XI– XII вв. Другие считают, что он был возведен в XVI веке. Заметно также, что в памятнике применяются декоративные приемы разных эпох. Снаружи стены украшены тюркским орнаментом. В верхней части сделана галерея, проходящая по всему кругу купольного барабана. Подняться на нее можно было по лестнице.

Считают, что мавзолей Алаша хана стал примером для подражания при строительстве усыпальниц казахской знати XIX в. – начала XX веков. Вот как описывает его Ю. Шмидт в 1894 году в «Очерке Киргизской степи к югу от Арало-Иртышского водораздела в Акмолинской области»: «Могила помещена внутри обширной высокой мечети с узким отверстием вместо двери, небольшой земляной холм завален сверху лошадиными черепами, цветными тряпицами и копьевидными шестами с конским хвостом».

Но вернемся к тому, кто такой Алаш. Известно, что казахи раньше называли себя народом Алаша. Поэтому в начале 20 века партия, призывающая создать независимое государство казахов называлась «Алаш». К. Сатпаев считал, что Алаша — вождь казахов 16 века Хакназар. Т. Бейсембиев вспоминает об Ахмад-хане, который правил в восточной части Чагатайского улуса в 1485-1504 года. Ойроты прозвали его «Алача хан», то есть хан убийца, головорез». А, может, слово «алаш» было просто почетным званием для батыров и правителей?

Одно из самых распространенных утверждений гласит, что Алаша был предком основных казахских родов. Как пишет Чокан Валиханов, многие люди, недовольные правлением туранского хана Абдуллы и гонимые голодом, отправились в степь. Храбрые батыры в скором времени приобрели известность и богатство, но прошло несколько лет, и вольница стала терпеть поражения от всех соседей и бедствовать. К тому же, сам Абдулла начинает искать беглецов, и только чудо спасает их. В это тяжелое время среди беглецов появился мудрый старец по имени Алач и сказал речь до того сильную, что казаки провозгласили его своим родоначальником и судьей.

Можно с уверенностью сказать, что в образе Алаша соединились представления степных народов об идеальном правителе, заложившем основы национального характера. Так, именно Алаш установил один из важных неписанных законов степи —«конак асы», следуя которому каждый человек обязан бесплатно приютить и накормить путника.

Другое важное завещанное потомству мудрым Алашем — жылу, помощь погорельцам, жертвам вражеских набегов и джута. Невыполнение этих правил всегда единодушно осуждалось казахами, вело к наказанию провинившегося — штрафу, а в отдельных случаях к изгнанию.

Не имея возможности уверенно говорить о реальности Алаша, можно тем не менее, сказать, что образ этот имел большое значение для жителей степей. Не случайно горы Улытау, где по преданию, Алаша провозгласили ханом всегда считались местом священным, и многие правители отправлялись сюда, готовясь принять важные решения. Говорят, здесь похоронен не только Алаш, но и знаменитые ханы и правители того времени: Едиге, Тохтамыш, Тауекел.

Мавзолей Джучи-хана

В горах Улытау находится еще одно важное для казахов место: мавзолей Джучи-хана (1187–1227). Старший сын Чингисхана, это он в 1220 — 22 годах завоевал Сыгнак и другие города, которые располагались на территории современного Южного Казахстана. На курултае 1223 года, когда Чингисхан делил между сыновьями земли, Джучи достались в управление земли западнее Иртыша, они простирались от Жетысу на юге до низовий Волги на севере. После курултая все сыновья уехали вместе с отцом, один Джучи остался на пожалованных ему землях в ставке на берегу Иртыша, сославшись на нездоровье. Есть предположение, что это не понравилось грозному правителю, и поэтому через 4 года непокорный сын был убит. Впрочем, другие историки сомневаются, что кто-то мог посметь ослушаться Чингисхана.

В связи со смертью Джучи вспоминают легенду о хромом кулане. Говорят, во время охоты он погнался за вожаком стада с изувеченной ногой. Тот убегал, но вдруг развернулся, помчался навстречу всаднику, сбросил его с коня, а потом все стадо проскакало по его телу. Долго не знали, как сообщить о смерти отцу, ведь вестника беды ждала смерть. Эту тяжелую обязанность взял на себя жырау Кетбуга. Он не стал ничего рассказывать, а заиграл на домбре. Слушая музыку, правитель все понял. Но он не мог наказать музыканта, ведь он не сказал ни слова. Чингисхан повелел залить свинец внутрь домбры, вестницы смерти.

Похоронили Джучи в священных горах Улытау. Место его погребения — портально-купольный мавзолей, построенный в стиле исламской архитектуры XIV в. У сооружения был двойной купол, но внешний не сохранился. Говорят прежде купол стоял на барабане редкой формы, и был покрыт звездами.

Мавзолей описал еще путешественник XVI века Хафиз Таныш, интересовал он и Чокана Валиханова. В 1946 году его исследовала экспедиция А. Маргулана. Были найдены 2 надгробия. Одна хана, другое — его жены.

Впрочем, известно, что чингизидов хоронили в тайных местах по языческому обряду. Так что, возможно, здесь останки совсем других людей.

Джучи-хан сыграл важную роль в казахской истории, потому что именно от него ведут родословную чингизиды, торе — казахские аристократы, из числа которых всегда избирались правители. Среди потомков Джучи -хана — Касым, Аблай, Узбек, Алихан Букейханов. Говорят, от Джучи-хана вел род и знаменитый Дракула, которого на самом деле, звали Влад III, он был правителем Румынии и прославился войной с турками за независимость своей страны.

Мавзолей Арыстан-баба.

Многие мусульмане считают самым сильным по энергетике, самым таинственным из сакральных мест южного Казахстана мавзолей Арыстан-баба. Достоверно о жизни Арыстан-баба известно мало. Говорят, он умер в XII веке и был похоронен возле Отрара. Над его могилой поставили мазар, который со временем разрушился. В XIV веке Тимур Тамерлан приказал построить новый мавзолей. С этим связана еще одна легенда. Когда Тамерлан начал строить мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, работа не ладилась, а однажды ему во сне явился старец, который сказал, что сначала нужно построить его мавзолей, потому что он учитель Ходжи Ахмеда.

Постройка Тамерлана до наших дней не дошла, хотя считается, что есть две деревянные резные колонны того времени. Только в XX веке мавзолей строили дважды: в 1909 и 1971, когда из-за высокого уровня грунтовых вод он пришел в аварийное состояние. Тогда его снесли и построили заново на средства местных жителей.

Неоднократно восстановленный мавзолей, сегодня является туристическим объектом и почитаемым местом паломничества. Местные жители предупреждают путешественников об осторожном и почтительном обращении к силе святого мавзолея.

Мавзолей состоит из двух частей — усыпальницы (гурханы) и поминальной мечети, объединенных большим сводчатым коридором. Гурхана перекрыта двумя одинаковыми высокими сфероконическими куполами. В первом её помещении установлено огромное надгробие Арыстан-Баба, во втором — помещены надгробия его учеников и последователей Хермет-Азыра, Карга-Баба, Лашын-Баба.

К особо ценным реликвиям мавзолея относятся две резных колонны, которые сохранились от второго мавзолея (XIV—XV вв.). Еще в мавзолее под стеклом выставлен древний Коран — образец средневековой каллиграфии. Паломники проводят здесь ночь с четверга на пятницу, есть фраза: «Ночуй у Арыстан-баба, проси у Ходжи Ахмеда».

Арыстан-баб — еще одна личность средневекового Казахстана, окруженная легендами. Говорят, он был одновременно и батыром, и земледельцем. Утверждают, что именно он научил пророка Мухаммеда разводить сады. В степи было распространено такое предание: однажды пророк Мухаммед, основатель ислама, ел хурму, и в это время ему было откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится на 400 лет позже вас». Пророк спросил окружающих: кто возьмется передать аманат, символ веры, Ахмеду. Выступил вперед Арыстан-баб, который согласился выполнить поручение, если ему будет дано 400 лет жизни.

И однажды много лет спустя, в Сайраме к нему подошел мальчик и сказал: «Дядя, отдайте мой аманат». Это был ходжа Ахмед Яссауи, и Арыстан Баб не только передал ему косточку хурмы пророка, но и стал его духовным наставником. Яссауи не раз писал об этом в своих «Хикметах»:

«В семь лет меня отыскал Арыстан-баб,

Он тайны мои прикрыл завесой.

«Бихамдилла», — сказал он и поцеловал меня.

Это предание связывает среднеазиатский ислам с Мухаммедом. Ученые говорят, что Абыстан-баб, чтимый в Средней Азии святой, принес в эти земли идеи суфизма. Это направление ислама, требующее отказа от материальных ценностей, строгой жизни и глубокого духовного самоусовершенствования.

Для суфия знание о Боге таится в сердце. Мудрость в том, чтобы открыть свое сердце Аллаху. Суфий учится науке любви к Аллаху. Путь этот сложен. Если основной закон для большинства мусульман — закон шариата, свод запретов, необходимых для обуздания земных страстей, то суфии говорят, что это лишь первая ступень духовного восхождения. За шариатом идет тарихат — предание себя воле Учителя, маарифат — исчезновение в Боге и хакикат — достижение Истины.

Надо сказать, путь, подобный суфйскому, проповедуют и буддисты, да и христианские праведники говорят о том же: отказ от земных благ — только первая ступень, а потом предстоит путь сложного духовного восхождения. Говорят, суфии разработали методы для достижения духовного преображения. Надо сказать, эта разновидность ислама в междуречье Сырдарьи и Амударьи получила широкое распространение. Самые великие поэты Средней Азии: Хафиз, Омар Хайям, Саади, Низам были суфиями.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. История и архитектура. Презентация

Жители Средней Азии считали Ходжу Ахмеда наиболее видным продолжателем дела основателя ислама. Была даже такая пословица: «В Мекке Мухаммед, в Яссах Ходжи-Ахмед». В 34 года он уже известен в исламском мире как ученый-богослов, знаток фикха, мусульманского права, владел в совершенстве арабским и персидскими языками. Блестящее будущее в исламском мире могло ожидать его. Но учитель его, Юсуф Хамади, великий шейх Бухары, передал ему перед смертью свои четки, высший атрибут суфийской власти. И дал наказ возвращаться в Туркестан.

Там, вдали от религиозных центров, в бедной степи он отныне в течение 30 лет будет выполнять свою высокую миссию: нести свет религии кочевникам. В конце жизни Ахмед захочет уединения. Он спуститься в подземелье, где до конца дней будет писать свой главный труд «Диуани хикмет» («Книга мудрости»). Книга написана на старотюркском языке. Оригинал не сохранился, но есть много копий. «Хикметы» — это размышления о вере, Боге, жизни. О жизни святого и его «Хикметах» вы можете почитать у меня подробнее, пройдя по ссылке: Ходжа Ахмед Яссауи и его «Хикметы»

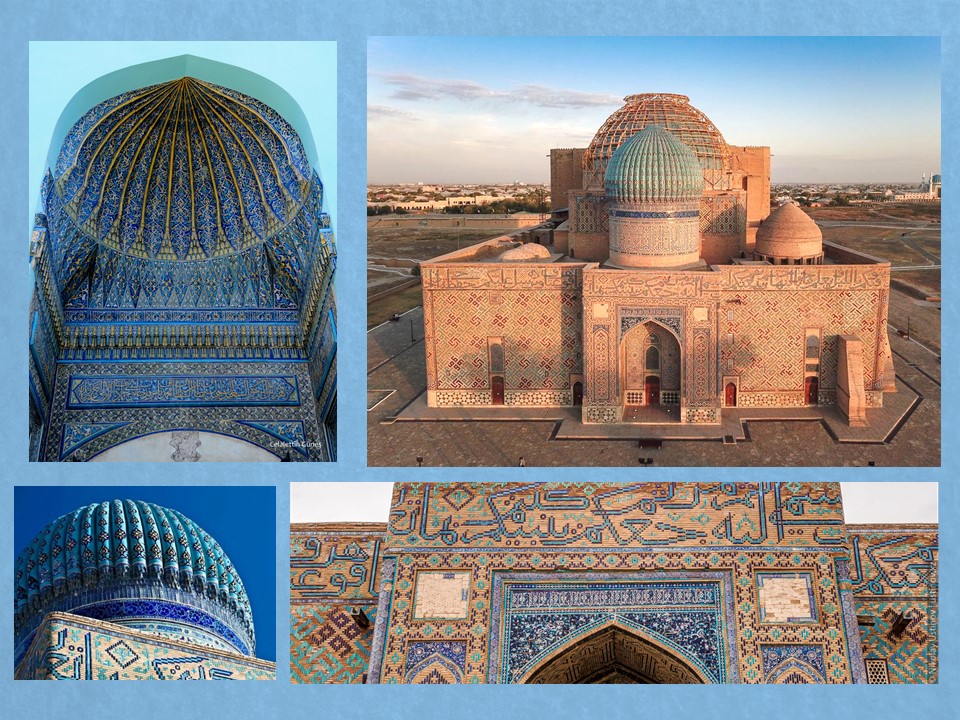

После смерти его скромная могила превращается в место паломничества. Побывапл здесь и самый могущественный правитель XV века Тимур Тамерлан. Говорят, он очень почитал этого святого, который являлся ему во сне. Посетив Туркестан, он остался недоволен скромностью мазара и приказал построить пышный мавзолей, причем сам установил его размеры.

И, хотя Тамерлан хотел, чтоб самые прекрасные здания украшали его столицу, Самарканд, он не жалел средств на мавзолей Ходжи Ахмеда. которых — крупнейший кирпичный купол во всей Центральной Азии (его высота 44 м, диаметр 22 м). Толщина мощных стен доходила до 3 м. Говорят, в строительстве участвовали пленные персы, которые владели тайной создания удивительно яркой глазури. Реставраторы, которые работали в Туркестане уже в наши дни, не смогли создать что-то подобное. Тамерлан придавал большое значение почитанию святого из Ясс, в то время считалось, что хадж в Мекку можно заменить несколькими посещениями могилы Ходжи Ахмеда.

Мавзолей — не просто усыпальница, но целый религиозной комплекс, из 33 комнат, там есть и библиотека, и кухня где готовили пищу для паломников. Самый большой зал — Казанлык, в центре которого стоит огромный казан весом в 2,5 тонны, шедевр мастеров из Тараза. Он сделан из сплава 7 металлов. Здесь есть и бронзовый светильник 1397 г. — его мавзолею подарил Тамерлан Из зала Казанлык несколько ступеней ведет в Гуру-хану, место погребения Ходжи Ахмеда Яссауи.

Комплекс включает Большой дворец с ханским троном В Малой мечети паломники молятся. Есть здесь библиотека, баня с парильными комнатами, колодезная и столовая, где сохранились старинные печи, котёл, деревянная посуда, из которой ели паломники.

Еще в средние века возле мавзолея стали хоронить самых выдающихся правителей и героев степи, среди них Аблай-хан, Богембай-батыр и другие, — всего 43 надгробья. Самое старое захоронение было сделано в 1413 году, последнее – в 1917.

Здесь можно посмотреть презентацию.

Если вы захотите скачать ее, пройдите по ссылке: https://docs.google.com/presentation/d/1JnkeXY8rHRAchrxNdi1fFa4RSOnbGPlk/edit?usp=sharing&ouid=115023533348382665675&rtpof=true&sd=true

Особенности архитектуры мавзолеев Казахстана

На востоке мавзолеи назвали «Кубба» от слова «купол». Говорили, что вся архитектура здания символизирует переход от земного мира к небесному и главным элементом мавзолея является как раз купол, символизирующий небо. Самым старым и, вероятно, самым известным исламским купольным зданием является Купол Скалы в Иерусалиме с 691 года. Самый старый Кубба, построенный как мавзолей, это Кубба ан-Сулайбия в Самарре.

Каждый из мавзолеев — произведение архитектуры, имеющее свои характерные особенности. Среди мавзолеев Казахстана выделяют несколько типов мавзолеев. Шатровые похожие на башню. Скажем, особенностями мавзолея Бабаджи хатун является 16-реберный шатер-купол, установленный на «звездчатом» барабане.

Наиболее популярны купольные мавзолеи на квадратном основании. У центрических — четыре одинаковых входа с 4-х сторон, таков мавзолей Айша-биби.

У них имеется один главный вход, выделенный высокой аркой, выступающей из плоскости стены вперед или возвышающейся над ней. Такова архитектура мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи.

В дополнение к сказанному вы можете посмотреть презентацию о святых местах Казахстана, пройдя по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1hoRDE2RTyCRFOkVMs7RPfr68B5SXyy5Q/view?usp=sharing