Что было главным в Ибрае Алтынсарине, этом замечательном просветителе казахского народа? Он с детства любил учиться, а потом любил учить и искренне хотел, чтоб люди вокруг него жили лучше. И когда он умирал, хотя прожил он, по нашим понятиям, совсем немного — 48 лет, то мог сказать себе, что прожил жизнь не зря. Им были открыты десятки школ, он настоял, что надо учить не только мальчиков, но и девочек, что было неслыханно для мусульманского народа. Я предлагаю вам краткую биографию Алтынсарина, а в конце вы сможете найти его стихи, загадки, пословицы, собранные им.

Если вы кликнете по нужной вам строчке содержания, то перейдете на соответствующую главу.

Содержание

- Детство. Школа в Оренбурге

- Служба в Оренбурге. Русские друзья — Григорьев, Ильминский

- Школа в Тургае

- Алтынсарин — инспектор школ в Тургайской области

- Алтынсарин — писатель и собиратель фольклора. Пословицы, загадки

- Стихи И. Алтынсарина. Посвящение (Давайте, дети, учиться!). Река. Весна. Лето

У него было много друзей среди русских, его уважали и любили казахи. Алтынсарин сделал карьеру, и перед смертью ему был присвоен чин действительного статского советника, что соответствовало званию генерал-майора. Но, в то же время, он никогда не стремился к почестям, занимаясь делом, которое любил — народным образованием и был настолько увлечен им, что, кажется, больше ничего для него не существовало.

Детство. Школа в Оренбурге

Ибрай Алтынсарин родился 1 ноября 1841 года. Мать Ибрая Айман Шегенкызы происходила из племени Аргын. А его отец Алтынсары — из племени Кыпшак. Он погиб, при нападении на аул отрядов Кенесары Касымова. Мог погибнуть и сам Ибрагим, но его, трехлетнего, спасли, спрятали добрые люди. Айман после гибели мужа вышла замуж за его брата. Мальчик воспитывался у своего деда, бия Балгожи Джанбучина. Дед был известным человеком в степи, он занимал пост старшины Оренбургской комиссии. И, едва получив под свое крыло внука, наперекор другим родственникам, записал его кандидатом в еще только предполагавшуюся школу, где должны были учиться дети казахов. Эта была первая такого рода школа, где готовили писарей и переводчиков.

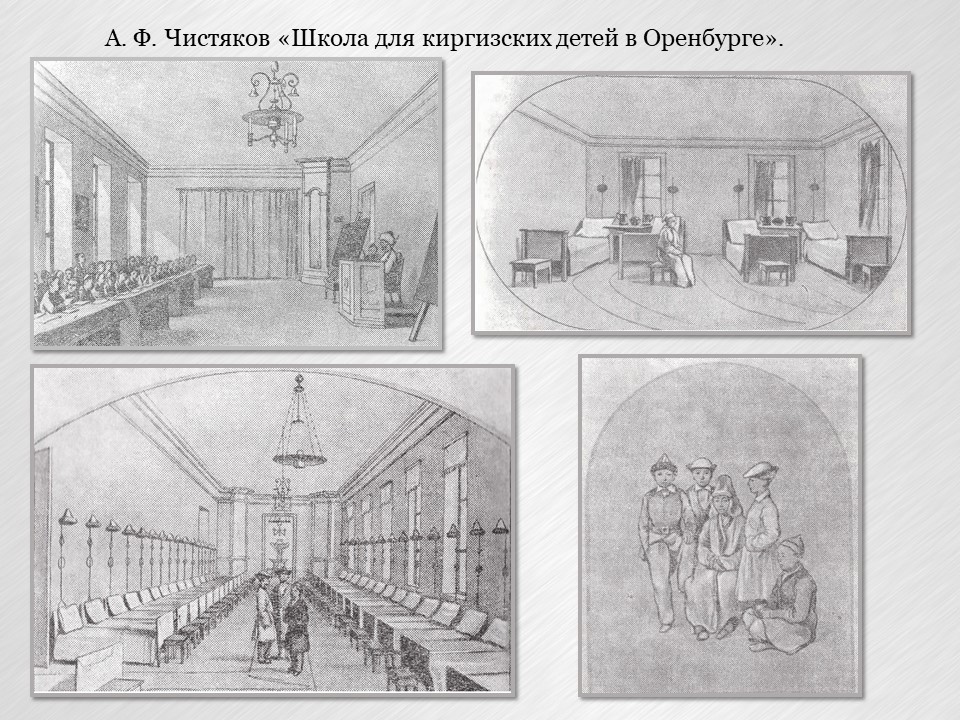

Школа открылась в 1850 году, когда Ибрагиму исполнилось 9 лет. Вот как писал об этой школе очевидец: «Примерная опрятность и щеголеватая простота бросились мне в глаза с первого взгляда. В классной зале почти вся мебель из пальмового дерева, кафедры особенное загляденье. Все дети одеты хорошо, применительно к их национальной одежде». Колониальная администрация Оренбургского края делала все, чтобы соблюсти национальные обычаи казахов. В этой связи она решила не отлучать детей от кочевого быта, не нежить, а наоборот, закалять их в условиях суровой степной жизни. Для этого были закуплены для детей юрты из лучшей белой кошмы, национальное белье и одежду, библиотеку, физкультурные снаряды, ветеринарные инструменты для ухода за скотом, а также табун дойных кобылиц и коней. Два месяца учащиеся проводили в степи. В школе обучали русскому, арабскому, татарскому и персидским языкам, основам ислама, делопроизводству, арифметике, производству следствий, гимнастике.

Об этой школе художник А. Ф. Чистяков написал статью «Школа для киргизских детей в Оренбурге». Он же сделал несколько рисунков, где изображены класс, спальня, школьная больница и то, как были одеты мальчики летом, зимой, в классе и в торжественных случаях. Художник пишет о том, какая добротная там мебель, как разумно построено обучение.

Служба в Оренбурге. Русские друзья — В. Григорьев, Н. Ильминский

Учился Ибрай блестяще и по окончании училища остался в Оренбурге сначала писарем у своего деда, а потом младшим толмачом у начальника Оренбургского областного правления. Начальником его был Василий Васильевич Григорьев — ученый-востоковед (1816-1881). Он начинал свою службы в Петербурге, а в 1851 году получил назначение в Оренбургский край, где занимал должность начальника пограничной комиссии. Эта комиссия налаживала отношения со среднеазиатскими ханствами, и степными кочевниками. Это как раз В. В. Григорьев занимался созданием школ для кочевников в степных укреплениях.

В 1857 году после окончания школы, И. Алтынсарин был назначен переводчиком Григорьева. Эта должность помогла молодому человеку не только усовершенствовать знание русского языка, получить первые навыки системной научной деятельности, но и испытать немалое нравственное влияние замечательного ученого. Сам Алтынсарин писал, что начальник поощрял его увлечение чтением, и т.к. службы была не обременительной: докладывать о посетителях, переводить, если посетитель киргиз, — все остальное время Ибрай не отрывался от книг.

Он так потом будет вспоминать о Григорьеве: «Находясь под Вашим покровительством и пользуясь нравственным Вашим влиянием, мы, несколько киргизских офицеров, начали свою служебную деятельность. Доброе влияние Ваше глубоко вкоренилось в нас и, идя по указанному Вами направлению, мы стали, впоследствии, не бесполезными, как полагают, людьми для родного нам народа».

По совету Григорьева, все незнакомые слова Алтынсарин выписывал в тетрадку, а потом спрашивал об их значении. Поначалу Григорьев успевал давать краткие объяснения незнакомых слов, но скоро ученик принес целую толстую тетрадь, заполненную словами, требующими разъяснения. У Григорьева не было возможности отвечать на все вопросы, но в это время судьба свела Алтынсарина еще с одним очень интересным человеком — Николаем Ивановичем Ильминским, ученым-востоковедом, профессором, как говорили тогда, главным миссионером Священного Синода на Волге и в Казахстане. Алтынсарин на всю жизнь сохранил признательность этому человеку. Ильминский был терпелив и не уставал отвечать на вопросы любознательного юноши.

Григорьев, узнав об этом, уволил Алтынсарина от обязательных дежурств, и юноша уже с утра приходил к Ильминскому. Дамы занимались рукоделием, Алтынсарин читал им вслух. Когда он ошибался в произношении или встречал неизвестные слова, слушательницы его поправляли, объясняли то, что надо. Постепенно Алтынсарин так сдружился с ними, что стал оставаться на обед, хотя был очень застенчив и совестлив. Ильминский вспоминал, что Алтынсарин был очень восприимчив, и нередко подвергался приступам тоски. Участие к нему его трогало, а малое недоразумение или одиночество могли повергнуть его почти в отчаяние.

Школа в Тургае

В 1860 году было решено открыть 4 маленьких киргизских школы в степи. И 4 выпускника Оренбургской школы отправились туда учителями. Одним из них был Ибрагим Алтынсарин. Он получил назначение в Оренбургское укрепление, ныне город Тургай. Поначалу жизнь казалась невыносимой: школы нет, книг нет, русское население занято склоками, нет образованных людей, к обществу которых он успел привыкнуть. Алтынсарин писал Ильминскому: «А жить тут можно только ссыльному. Одно только удовольствие бывает зимой, что постоянно находить себе круг порядочных киргизов, и в беседах с честными людьми можно провести много приятных минут».

4 года он ждал открытия школы, занимаясь с отдельными учениками, скучая без общества, без работы. В 1864 году школа открылась. И куда девалась хандра! Его письма полны школьными заботами: «Как голодный волк за барана, взялся я горячо за учение детей. К крайнему моему удовольствию, мальчики эти, в течение каких-нибудь трех месяцев, выучились читать и даже писать по-русски и по-татарски».

Был у него потом такой период, когда он отошел от педагогической работы, стал помощником уездного начальника в Тургае, стал даже уездным судьей, пытался бороться со взяточничеством и родовой враждой, за что, конечно. Навлек на себя гнев многих. А однажды очень рассердил своих родственников, когда, зная, что за должность волостного управителя долго сражались два его двоюродных брата, посоветовал не выбирать ни того, ни другого. В результате выбрали почтенного аксакала, а обиженные родственники стали жаловаться на Алтынсарина в Оренбург, называя его социалистом.

Алтынсарин — инспектор школ в Тургайской области

Ильминский предлагал Алтынсарину замолвить за него слово, с тем, чтобы он мог занять высокий пост в степи, но тот ответил, что его интересует только народное образование. И с 1879 года и до смерти он был инспектором школ Тургайской области.

Отныне его жизнь проходила в поисках средств на все новые и новые школы и училища, и он не уставал доказывать начальству, что не надо экономить на образовании. Помня о своей оренбургской школе, Алтынсарин хотел, чтобы школы, открытые им, были чистые и опрятные.

«На личном опыте убедился я, что при дурных хозяйственных условиях школьное дело никогда не примет хороший, полезный оборот, является апатия как у учащих, так и у учащихся». Он заботился о создании библиотеки при каждой школе: «При училищах Тургайской области я намереваюсь учредить библиотеки¸ учительские и ученические, на что я уже собрал 700 рублей. Цель этих библиотек заключается в том, чтобы книгами из них пользовались не только учащиеся и учителя, но, чтобы грамотные вообще люди имели в степи места, откуда есть возможность брать полезные книги».

Когда читаешь об Алтынсарине, думаешь: вот бы сегодня об учителе заботились так, как он в XIX веке! Вот воспоминания о нем учителя Актюбинской русско-казахской школы Арсения Андреевича Мозохина. Он писал, как в 1881 году приехал к месту службы и обнаружил, что в школе нет ни окон, ни мебели, что киргизы не хотят отдавать детей в школу, а ведут к мулле, которые стремится выжить русского учителя, не знающего ни слова по-киргизски. Конечно, у Мозохина опустились руки. И вдруг он получает письмо от инспектора Тургайской области, своего начальника, которого никогда не видел. Письмо его подбодрило, помогли и присланные деньги, а скоро приехал и сам начальник. А следом обоз со школьными принадлежностями. «В каких-нибудь 18 дней инспектор успел приготовить все для школы: тут была хорошая мебель, учебники, учебные пособия. И я не был забыт: для меня были привезены койка, матрац, разная кухонная посуда и другие мелочи хозяйства».

Но инспектор не ограничился только материальной помощью. Он постарался сделать так, чтоб мулла не притеснял учителя и чтоб киргизы не боялись отдавать детей в школу.

Удивительно умел Алтынсарин разговаривать с разными людьми. Когда мы читаем его письма к русским адресатам, перед нами встает вполне европейский человек. Но вот перед нами письмо к татарскому учителю, и перед нами уже человек, владеющий всеми хитростями восточной дипломатии. Он умудрился сделать так. Чтобы и муллу не обидеть, и учителя избавить от интриг.

Мозохин пишет о нем так: «Ибрай Алтынсарин был не только начальником для учителей, но отцом, самым задушевным и добрым приятелем. Ему можно было говорить все, все свои ошибки по школьной практике, даже такие, которые нельзя было заметить при ревизии. И на все это всегда давались от всей его доброй души дельные советы для руководства в будущем».

Есть много писем Алтынсарина к Мозохину. В одном из них он упрекает учителя, что обращается к нему «Ваше превосходительство». Алтынсарин не любил чинопочитания. А ведь таких Мозохиных у инспектора было множество. И каждому надо было помочь — советом, а то и материально.

Он будет открывать не только обычные школы. Какой диковиной в степи была первая школа для казахских девочек или сельскохозяйственная школа в Кустанае, которой Алтынсарин завещал землю, принадлежавшую лично ему. Он открыл и первую учительскую школу. Все это было непросто, так как инспектор Алтынсарин постоянно сталкивался с противодействием местной администрации, которая не только не помогала ему, но урезала средства, а то и вовсе норовила отобрать и помещение, и инвентарь.

Надо сказать, постепенно вокруг Алтынсарина появляется все больше просвещенных казахов. Альмухамед и Тилеймухамед Сейдалины, выпускники Неплюевского кадетского корпуса в Оренбурге всячески поддерживали начинания Алтынсарина. Например, А. Сейдалин помог ему открыть школу в Иргызе и первый из казахов отправил свою дочь Гульжаухар туда учиться.

Среди его учеников будут замечательные люди: поэт и переводчик Асылкожа Курманбаев. После смерти учителя он переехал Семиречье и стал директором школы в Лепсы. Другой его ученик Г. Балкымбаев стал директором Исторического музея в Алматы.

Алтынсарин — писатель, автор учебников и собиратель фольклора

При создании новых школ нужны были не только здания, мебель, кадры, но и новые учебники. В 1879 вышла его «Казахская хрестоматия». Кроме нее Алтынсарин написал «Начальное руководство к обучению казахов русскому языку». (1879).

Когда листаешь собрание сочинений Алтынсарина, обращаешь внимание на разнообразие его интересов. Тут и этнографические статьи, и стихи, и басни. О нем говорят, как о писателе, но писательство не было для него самоцелью, все его произведения были предназначены для первой «Казахской хрестоматии», он хотел, чтоб дети, начиная учебу, читали о той жизни, которую они хорошо знали.

Поэтому в первом разделе хрестоматии собраны коротенькие рассказы из казахского быта.

Чтоб дети знали свой фольклор, Алтынсарин собирал пословицы, сказки и загадки казахского народа.

Вот некоторые казахские загадки, напечатанные в первом томе его собрания сочинений:

- Белый баран ушел, а черный остался (снег и земля весной).

- Ряд к ряду камни поставил, рыжую лошадь свободной оставил (зубы и язык).

- Есть один белый дом, но, если задумаешь войти, дверей не найдешь (яйцо).

А вот пословицы:

- Если дашь, то возьмешь, если посеешь, то пожнешь.

- Ветер разбивает горы и камни, слово убивает человека.

А еще он переводил поучительные рассказы из «Азбуки» Л. Толстого: «Визирь Абдул», «Царь и Рубашка», «Наблюдательность»,«Китайская царевна Цилинши», «Три вора», «Праведный судья», «Крестьянин и Стражник», «Петр I и Мужик», «Садовник и сыновья», « Два товарища», «Попала Лисица в колодец», «Злу Добро», «Верное средство разбогатеть».

Находим мы в «Хрестоматии» в переводе Алтынсарин и басни И. Крылова: «Ворона и Лисица», «Пустынник и Медведь», «Колосья», «Стрекоза и Муравей», «Добрая Лисица».

Стихи И. Алтынсарина

Если говорить о стихах Ибрая Алтынсарина, то самым известным из них является «Посвящение» («Давайте, дети учиться»!), написанное им в 1876 году:

Знаний увидев свет,

Дети, в школу идите!

В памяти крепко, навек

Прочитанное сохраните.

Учение даст вам счастье,

Оно озарит, как свет,

Каждое ваше желание,

Яркий оставит след…

Давайте, дети, учиться!

В памяти вашей пусть

Знаний запас сохранится.

Как добрый конь не устанет,

Так знание не подведет.

Темному человеку

Счастья жизнь не дает.

Давайте, дети, учиться!

В памяти вашей пусть

Знаний запас сохранится.

Ученье схоже с алмазом —

Сила его растет!

К грамотному человеку

Булат на поклон идет.

Узнать неизвестные тайны

Умные дети хотят.

Глупые дети вздорно

Целые дни галдят.

Дети, в школу идите!

В памяти крепко, навек

Знания сохраните.

И в других своих стихах Алтынсарин будет говорить о том, как просвещение меняет жизнь народа к лучшему:

Строит дивные дворцы

Умный знающий народ.

Сильный знанием своим,

Он уверенно живет. …

Средь пустынь вода звенит.

Корабли — в морях любых,

Люди мир весь обошли,

Лень и скуку позабыв…

Молодежь! Мои друзья!

Зелень свежая полей!

Сверстников своих догнать

Постарайтесь поскорей.

То, что сделать не смогли

Мы — седые старики,

Вы теперь должны достичь,

Вы — грядущего ростки!

Уповаю лишь на вас,

Радость в сердце затаив.

Так примите в добрый час

Пожелания мои.

А вот совсем короткое стихотворение, но смысл его тот же: человек может многого добиться только благодаря высоким устремлениям.

У скакуна до времени хорошая стать и прыть,

Когда отвернется счастье — богатству, семье не быть.

Лишь сердце, которое рвется всегда в зовущую высь,

Ничем нельзя успокоить, ничем не остановить.

Впрочем, Алтынсарин может быть и настоящим лириком, он очень поэтично пишет о природе родного края.

Вот и лето пришло, нет чудеснее этой поры.

И деревья, и травы могучей становятся, краше.

Землянику, смородину с песней на склонах горы

Собирают аульные девушки наши.

Так бывает всегда: позабыв о суровой зиме,

Погружаемся мы в золотистое жаркое лето.

Все живое цветет. И потоки в зеленой кайме

Звонко мчатся, как песня степного поэта.

Широко известно его стихотворение «Река».

Несется с грохотом река с высоких гор,

Ее движение схватить не может взор.

Пусть дуют ветры и тяжелый зной плывет,

Она ведет все тот же шумный разговор.

Гремит река, срывая камни на бегу.

Испив воды, люблю стоять на берегу.

Любая хворь покинет в этот миг тебя.

И я рекой налюбоваться не могу.

К реке спешат, устав от зноя, табуны.

Блаженство им дает прибой крутой волны.

По берегам под ветром клонятся леса

Зеленогривы, многодумны и темны.

Не замутить реки и тысяче коней,

Она летит, всех силой радуя своей.

В ее долинах, утопающих в траве,

Народу с давних пор живется веселей.

Хоть грязь, хоть золото бросай на дно реки

Все так же волны будут чисты и легки.

Ведь даже к зверю, что войдет порой в поток,

Игриво рыбы льнут, качая плавники.

А в стихотворении «Весна» картины пробуждения земли соединяются с пробуждением человеческих чувств.

В апреле наступает благодать:

Весенних в небе птиц не сосчитать,

С веселым гулом мчатся воды с гор,

Земля сосет тяжелые снега,

Дыханьем райским полнится простор,

Благоухают зеленью луга.

Так ярко солнце светит надо мной,

И день и ночь равны между собой,

Всему живому свет дарит весна,

Все ожило и полно красоты.

И, как ребенка, вставшего от сна,

Обвили землю нежные цветы.

Звенят дожди. Туман, клубясь, плывет.

И человек, как влагу, воздух пьет,

Как будто жажду утоляет он.

Довольны дети. Бегают с утра

С горы к оврагу… Облепили склон.

И катится по склону детвора.

В рост рвется зелень, радостно дыша,

Трава и высока, и хороша.

И люди, и животные к ней льнут,

И, чтобы каждый славил бытие,

Из рая ветры бережно несут

Земле благоухание свое.

Весна от всех болезней лечит нас,

Все веселит хозяйский острый глаз.

У бедняка одна овца была,

Теперь ему на радость стало две.

Вот быстро, словно легкая стрела,

Ягненок мчится по густой траве.

…………………………………………….

Когда рассвет из-за горы блеснет,

Окрасив слабо синий небосвод,

Возлюбленного выйдет проводить

Из древней юрты девушка.

Она С ним долго, нежно будет говорить.

Так над сердцами властвует весна!

Благословляет бога стар и мал

За то, что радость им весною дал.

И человек, и зверь, и муравей —

Все провидение благодарят.

Леса в горах, цветы в густой траве

От счастья меж собою говорят.

Особое место в творчестве Алтынсарина занимают этнографические очерки. Среди них — «Очерк обычаев при похоронах и поминках у киргизов Оренбургского ведомства», «Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства». Те, кому нужно найти хороший материал по обычаям казахов, найдут в этих статьях много интересного и полезного. Во второй раздел автор думал собрать рассказики из географии, истории, естествознания. Чтоб найти сведения по истории казахских степей, Алтынсарин писал в Казань Ильминскому, прося поискать в тамошних библиотеках нужные ему сведения.Составлено было им и «Начальное руководство по обучению киргизов русскому языку. Краткий очерк русской грамматики».

Ибрагим Алтынсарин скончался 17 мая 1889 года и похоронен недалеко от своего дома на берегу реки Тобол, рядом с могилой своего отца. Он болел еще с весны. Беспокоили сердце и печень, но он никогда не отлеживался, было некогда: то надо было ехать в Кустанай на встречу с губернатором, то поволновался по поводу пожара, вспыхнувшего у него на зимовке. В последние годы он построил себе деревянный дом под железной крышей в трех километрах от Кустаная на излучине реки Тобол. Там работал и жил до смерти.

Спасибо большое! Очень интересно рассказано про великого просветителя казахского народа. Прониклась уважением и симпатией к В. Алтынсарину.

Огромное Вам спасибо! Сын учится во 2м классе. Сегодня на дом задали выучить стихотворение Алтынсарина. Кратенькая заметочка в учебнике о великом человеке вообще ничего не дала ребёнку, какая-то совсем скучная, перегруженная лишними фактами… А ведь в 200 метрах от нашей школы до сих пор стоят здания, где Алтынсарин открывал русско-казахскую школу и школу для девочек!!! Так интересно можно было рассказать детям о нем, сводить к этим старым зданиям… Благодаря Вашему посту завтра расскажу сыну об Алтынсарине поподробнее и поинтереснее))

Хорошо, когда мама старается, чтобы сыну было интересно учиться. Таких не очень много сейчас. Вы- одна из них.

Спасибо большое от всей души! Очень познавательный и эмоциональный материал! Вы- учитель от Бога! Здоровья и вдохновения желаю Вам на долгие годы!

Браво. Спасибо вам и Ибрагиму Алтынсарину за интересную информацию за интересную жизнь

Ибрай Алтынсарин — один из тех «быстрых разумом невтонов», о которых писал Ломоносов, что будет их рождать российская землоя.

Спасибо за интересное сообщение, особенно за переводы.

«Хрестоматия» Алтынсарина написана по-казахски, онлайн-переводчики оказались бессильны. Не знаете, где можно прочесть её в русском переводе?

В трехтомнике Алтынсарина за 1975 год есть его сказки, рассказы, басни для детей. Нигде не написано, что это хрестоматия, но он писал все это для учеников. Посмотрите, возможно там есть нужные вам произведения